25 Years of Juke Joint!

25 Years of Juke Joint! Join us in celebrating a remarkable milestone! Congratulations to Ben and Claude, our legendary Dream Team, for 25 years of dedication and unforgettable shows. Tune in for a Juke Joint Special on Wednesday, October 2nd, from 18:30 to 22:00, or drop by the station to be part of this incredible celebration. Don’t miss this chance to honor their timeless contribution to music and radio!

Summer Outsidebroadcasts – Rotondes Congés Annulés – 09.08.2024

On the Road Again – Radio ARA Summer Outside Broadcasts Rotondes Congés Annulés – 09.08.2024 – 10:00 to 18:00 After our first three Outside Broadcasts from various locations in Luxembourg, we’re returning to our roots with a live broadcast from the Rotondes. The Congés Annulés event, running from July 27th to August 21st, is a summer festival celebrating great music and good vibes. As always, our programme will run from 10am to 6pm, this time with lots of exciting interviews. Firstly with some of the artists who will be performing at Congé annulé, with those responsible for the “Les Voyeuses”

Summer Outsidebroadcasts – Vianden Castle 02.08.2024

On the Road Again – Radio ARA Summer Outside Broadcasts Vianden Castle – 02.08.2024 – 10:00 to 18:00 Radio ARA will be broadcasting live from the Medieval Festival at Vianden Castle on August 2nd, 2024. Join us from 10 AM to 6 PM for a day filled with captivating interviews and exciting events. We’ll be speaking with festival organizers, artists, vendors, and local organizations. Don’t miss out! Tune in and join Djulieta, the Graffiti team, les filles du Bistro, and our other hosts for this extraordinary broadcast at the enchanting Vianden Castle. The entire outside broadcast is also part of

Summer Outsidebroadcasts – Merl

On the Road Again – Radio ARA Summer Outside Broadcasts Parc Merl – 26.07.2024 – 10:00 to 18:00 Join us for Radio ARA’s second Live Broadcast at Parc Merl on Friday, July 26th, from 10:00 to 18:00 ! Following our successful debut at Gudde Wëllen, we’re teaming up with Yogaloft Luxembourg and our yoga teacher, Zoe, for a relaxing and rejuvenating experience. Participate in our first Live Yoga session at Parc Merl by signing up here 👈. Can’t join in person? Tune in from anywhere at Radio ARA to follow Zoe’s instructions. Bring a picnic and enjoy sunshine and great conversations

Summer Outsidebroadcats

On the Road Again – Radio ARA Summer Outside Broadcasts With the start of the summer holidays, we will be hosting several live broadcasts outside the radio station every Friday.We have chosen lively locations all over Luxembourg for this occasion. The Outside Broadcasts will start on the terrace of Gudde Wëllen, July 19th at 16:00, followed by Merl Park and the Medieval Festival at Vianden Castle.We are looking forward to see you and maybe join us for some interviews. If you are a non-profit organisation, located in the region where we are broadcasting, and are interested in a partnership with

Posts, Shows, Episodes, Social Events (DESC)

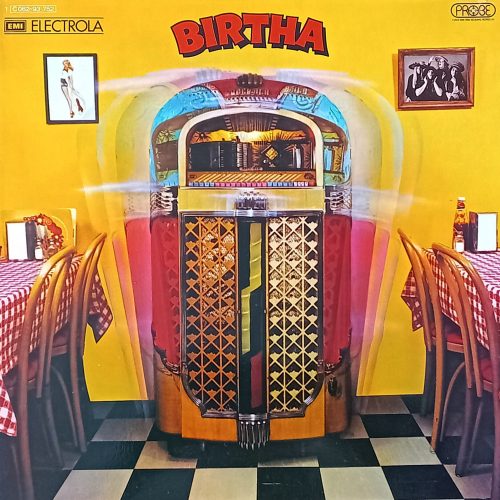

Le premier album de Birtha, sorti en 1972, avec une photo capturée par Demo Keurmeur et issue de sa collection privée de vinyles. Redécouverte des Pionnières du Rock: Les Groupes Féminins Oubliés des Années 70 Le mercredi 30 octobre , nous plongeons dans l’univers fascinant des groupes de rock féminins des années 70, avec un focus particulier sur des groupes oubliés comme “Fanny” et “Birtha”. Bien que ces musiciennes n’aient pas connu le même succès commercial que leurs homologues masculins tels que “Led Zeppelin” ou “Heart”, elles ont ouvert la voie pour des groupes comme The Runaways”. En compagnie de

Die Biennale Venedig 2024 feiert marginalisierte Künstler:innen und setzt starkes Zeichen gegen Ausgrenzung

/*! elementor – v3.23.0 – 05-08-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Noch bis zum 24. November 2024 findet die 60. Internationale Kunstausstellung in Venedig statt. In einer Zeit, in der Migration und das “Fremde” zunehmend verteufelt werden, setzt die Biennale ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung. Unter dem Titel “Stranieri Ovunque – Foreigners everywhere“ werden die Werke queerer, indigener Künstler:innen sowie von Kunstschaffenden präsentiert, die selbst Immigrierende, Exilierte oder Geflüchtete sind. Die Ausstellung verfolgt das Ziel, marginalisierte Perspektiven in den Mittelpunkt zu rücken und zu valorisieren. Dabei wird ein starkes, positives Leitbild für das “Fremde” gezeichnet, das sich

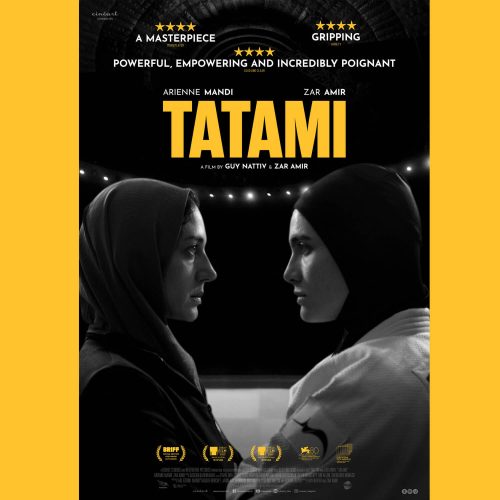

„Tatami“: Politische Drangsalierung auf der Judomatte

Wenn von Skandalen im Hochleistungssport die Rede ist, denkt man oft an Doping, sexuellen Missbrauch oder finanzielle Korruption. Weniger Beachtung finden jedoch die politischen Zwänge und Gängeleien, denen Sportlerinnen und Sportler durch ihre Regierungen ausgesetzt sind. Drangsalierungen von Athletinnen und Athleten, die sich den politischen Vorgaben des Regimes widersetzen, sind im Iran systematisch. Sportbetreibende, die sich den politischen Vorgaben des Regimes widersetzen, laufen Gefahr, nicht nur ihre sportliche Karriere, sondern auch ihr Leben und das ihrer Familien zu riskieren. Die Repressalien reichen von massiver Einschüchterung bis hin zu Drohungen physischer Gewalt. Ein prominentes Beispiel ist der Fall des iranischen Judoko

Episodes: Category "Midnight"

Shows sorted by Category: Graffiti

Graffiti Interns

Eng Plaz fir all Produktiounen aus de kreative Käppe vun eise jonke Stagiairen. A place for all productions that emerge from the creative minds of our young interns.

Soundwaves

Hei a menger Sendung braucht der net ze braddelen, ech braddelen iech scho genuch voll mat Musek

B122 Show

The B122 Show’s presenter roster varies across shows, as do the topics covered depending on what has inspired the St George’s Media Studies students

Under Pressure

Under Pressure est une série de cinq épisodes qui aborde l’impact de la scolarisation sur les élèves issus de l’immigration au Luxembourg

Vintage Icons

A vintage journey with the guarantee to meet icons by Nuran Atis

Fënnefopzwielef

Fënnefopzwielef ass de politeschen Nohaltegkeetspodcast vu move., déi Jonk am Mouvement écologique

Shows sorted by Tags: Night

Open Pop

Open Pop est un programme à la recherche de la beauté à travers toutes les musiques

Bordertown

Alternative Roots-/Country Rock, Americana, No Depression, Desert Rock, Lo-Fi, Twang, Tex-Mex…

A Mad Tea Party

Day is over, Night has come. Today is gone, what’s done is done. Embrace my Music, ride through the Night, and Tomorrow comes with a whole new Light!

Layout of Announcements with two columns

Le premier album de Birtha, sorti en 1972, avec une photo capturée par Demo Keurmeur et issue de sa collection privée de vinyles.

Redécouverte des Pionnières du Rock: Les Groupes Féminins Oubliés des Années 70

Le mercredi 30 octobre , nous plongeons dans l’univers fascinant des groupes de rock féminins des années 70, avec un focus particulier sur des groupes oubliés comme “Fanny” et “Birtha”. Bien que ces musiciennes n’aient pas connu le même succès commercial que leurs homologues masculins tels que “Led Zeppelin” ou “Heart”, elles ont ouvert la voie pour des groupes comme The Runaways”. En compagnie de Demo Keurmeur, un passionné de musique, nous évoquerons l’importance de ces groupes dans l’histoire du rock et pourquoi il est essentiel de les redécouvrir et de leur rendre justice. Ne manquez pas cette émission unique, où nous tenterons de faire un premier pas pour sortir ces artistes de l’oubli et les remettre sur le devant de la scène musicale. Rejoignez-nous pour un voyage sonore à travers les années 70 et laissez-vous surprendre par l’héritage méconnu de ces pionnières du rock !

Le premier album de Birtha, sorti en 1972, avec une photo capturée par Demo Keurmeur et issue de sa collection privée de vinyles.

Redécouverte des Pionnières du Rock: Les Groupes Féminins Oubliés des Années 70

Le mercredi 30 octobre , nous plongeons dans l’univers fascinant des groupes de rock féminins des années 70, avec un focus particulier sur des groupes oubliés comme “Fanny” et “Birtha”. Bien que ces musiciennes n’aient pas connu le même succès commercial que leurs homologues masculins tels que “Led Zeppelin” ou “Heart”, elles ont ouvert la voie pour des groupes comme The Runaways”. En compagnie de Demo Keurmeur, un passionné de musique, nous évoquerons l’importance de ces groupes dans l’histoire du rock et pourquoi il est essentiel de les redécouvrir et de leur rendre justice. Ne manquez pas cette émission unique, où nous tenterons de faire un premier pas pour sortir ces artistes de l’oubli et les remettre sur le devant de la scène musicale. Rejoignez-nous pour un voyage sonore à travers les années 70 et laissez-vous surprendre par l’héritage méconnu de ces pionnières du rock !

Noch bis zum 24. November 2024 findet die 60. Internationale Kunstausstellung in Venedig statt.

In einer Zeit, in der Migration und das “Fremde” zunehmend verteufelt werden, setzt die Biennale ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung. Unter dem Titel “Stranieri Ovunque – Foreigners everywhere“ werden die Werke queerer, indigener Künstler:innen sowie von Kunstschaffenden präsentiert, die selbst Immigrierende, Exilierte oder Geflüchtete sind.

Die Ausstellung verfolgt das Ziel, marginalisierte Perspektiven in den Mittelpunkt zu rücken und zu valorisieren. Dabei wird ein starkes, positives Leitbild für das “Fremde” gezeichnet, das sich gegen die aktuellen Diskurse der Ausgrenzung stellt. Die Werke beleuchten Themen wie Identität, Verlust und Heimat, und sie zeigen die Möglichkeiten der Kunst, als Brücke zwischen verschiedenen Kulturen zu fungieren.

Kurator ist der Brasilianer Adriano Pedrosa, der erste Verantwortliche aus der südlichen Hemisphäre, mit Ausnahme des 2015 leitenden Nigerianers Okwui Enwezor, der aber selbst in den USA lebt. Der Biennale-Titel hat Pedrosa von dem französischen Künstlerkollektiv Claire Fontaine übernommen und leistet mit der Wahl dieses Mottos einen bedeutenden kulturellen Beitrag zur Förderung eines wertschätzenden Miteinanders und setzt ein klares Zeichen gegen die Stigmatisierung von Migrant:innen und marginalisierten Gruppen.

Beitragsfoto: „Exil is a hard job (1977–2024)“, von Nil Yalter, (geboren 1938), die aus Kairo stammt und in Paris lebt, steht im Zentralpavillon des Giardinis. Das Werk, benannt nach den Worten des türkischen Dichters Nâzim Hikmet, zeigt Videos und Plakate, die das Leben und die Erfahrungen von Immigrant:innen und Exilierten dokumentieren. Dies ist das erste Mal, dass das Werk von Nil Yalter bei der Biennale Arte präsentiert wird. Zudem sie ist die Empfängerin des Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk.

Foto 1: Am Eingang des Arsenales begleitet „Birdcage Man“ (2023) von Yinka Shonibare die Besuchenden in das Rauminnere der Ausstellung.

Foto 2 & 3: Schweizer Pavillon überrascht mit mutiger Selbstkritik auf der Biennale

Die diesjährige Biennale sorgt für einige unerwartete Höhepunkte – besonders im Schweizer Pavillon, der mit der gesellschaftskritischen Videoarbeit „The Miracle of Helvetia” und der Installation „Roma Talismano“ des Künstlers Guerreiro do Divino Amor für Aufsehen sorgt. Gerade die Schweiz, die international oft als konservativ und zurückhaltend wahrgenommen wird, wagt mit dieser Präsentation einen mutigen Schritt und überschreitet bewusst die eigenen Grenzen der nationalen Selbstwahrnehmung.

Die Videoinstallation setzt sich humorvoll, aber pointiert mit den Mythen und Werten der Schweiz auseinander und beleuchtet dabei Themen wie Nationalismus, westlichen Chauvinismus und die problematische Idealisierung der eigenen Geschichte. Mit scharfer Satire entlarvt Guerreiro do Divino Amor den Widerspruch zwischen dem offiziellen Bild eines neutralen, unberührten Landes und der Realität einer modernen, globalisierten Gesellschaft, die sich immer wieder mit ihrer eigenen Identität und ihren Werten konfrontiert sieht.

Der Pavillon zeigt, dass die Schweiz durchaus den Mut zur Selbstkritik hat und bereit ist, sich nicht nur als Nation, sondern auch ihre Rolle im globalen Kontext zu hinterfragen. Diese unerwartete Reflexion und der humorvolle Umgang mit sensiblen Themen verdienen Respekt – die Schweiz beweist damit, dass sie nicht nur auf Tradition setzt, sondern auch Raum für kritische und kreative Auseinandersetzung schafft.

C.J.F.Schiltz 2024

Wenn von Skandalen im Hochleistungssport die Rede ist, denkt man oft an Doping, sexuellen Missbrauch oder finanzielle Korruption. Weniger Beachtung finden jedoch die politischen Zwänge und Gängeleien, denen Sportlerinnen und Sportler durch ihre Regierungen ausgesetzt sind. Drangsalierungen von Athletinnen und Athleten, die sich den politischen Vorgaben des Regimes widersetzen, sind im Iran systematisch. Sportbetreibende, die sich den politischen Vorgaben des Regimes widersetzen, laufen Gefahr, nicht nur ihre sportliche Karriere, sondern auch ihr Leben und das ihrer Familien zu riskieren. Die Repressalien reichen von massiver Einschüchterung bis hin zu Drohungen physischer Gewalt. Ein prominentes Beispiel ist der Fall des iranischen Judoko Vahid Sarlak, der sich trotz eines offiziellen Verbots entschloss, gegen einen israelischen Gegner anzutreten, was zu drastischen Vergeltungsmaßnahmen seitens des iranischen Regimes führte.

Politischer Druck im Sport: Wie das iranische Regime seine Athletinnen drangsaliert

Der Film „Tatami“ greift diese Thematik auf, indem er sich an realen Vorfällen inspiriert, in denen iranische Sportlerinnen und Sportler unter Druck gesetzt wurden, ihre Kämpfe gegen israelische Gegnerinnen und Gegner aufgrund politischer Spannungen zu boykottieren.

Im Zentrum der Geschichte steht jedoch nicht ein männlicher Athlet, sondern die talentierte Judoka Leila (Arienne Mandi). Gemeinsam mit ihrer Trainerin Maryam (Zar Amir Ebrahimi) nimmt sie an den Judo-Weltmeisterschaften in Tiflis, Georgien, teil. Als Leila im Turnier voranschreitet, stellt sie die iranische Regierung vor eine folgenschwere Entscheidung: Entweder sie täuscht eine Verletzung vor, um einen möglichen Kampf gegen eine israelische Gegnerin zu umgehen, oder sie muss mit schweren Konsequenzen rechnen – nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familie…

Der Film veranschaulicht eindrucksvoll die moralischen und emotionalen Dilemmata, die durch die politischen Interventionen auf dem Rücken der Athletin ausgetragen werden, und lenkt den Fokus auf eine Problematik, die in der internationalen Sportwelt noch zu wenig beleuchtet wird.

Schwarz-Weiß-Ästhetik als Ausdruck von Unterdrückung und Widerstand

Das Drama besticht durch die Entscheidung in Schwarz-Weiß zu drehen, was nicht nur eine ästhetische Wirkung hat, sondern auch die emotionale Tiefe der Geschichte verstärkt. Die Nahaufnahmen von Todd Martin fangen die physische Anstrengung der Judokämpfe ein und spiegeln gleichzeitig die innere Zerrissenheit der Protagonistinnen wider, die zwischen Wut, Verzweiflung und Frustration oszillieren. Die eingesetzte Kameraführung verstärkt das Gefühl der Beklemmung, indem sie durch Türspione und -öffnungen filmt und liefert dabei ein starkes visuelles Motiv, das die allgegenwärtige Überwachung und das Leben unter ständiger Beobachtung symbolisiert. Diese stilistische Wahl vermittelt subtil, aber eindringlich, dass es kein Entkommen aus den Augen des Regimes gibt.

Insbesondere wirksam sind die Szenen, in denen Leilas Freunde und Familie ihre Kämpfe im Fernsehen verfolgen. Auch hier wird das Schwarz-Weiß zu einem wichtigen Mittel, um die politische und gesellschaftliche Realität im Iran darzustellen. Diese monochrome Bildsprache verweist auf eine moderne, aber versteckte iranische Gesellschaft, die hinter verschlossenen Türen nach demokratischen Werten strebt. Es evoziert nostalgische Erinnerungen an eine Zeit vor der Revolution unter Khomeini, als diese Modernität offener gelebt werden konnte. Gleichzeitig zeigt der Film eindrücklich, dass es immer noch Iranerinnen und Iraner gibt, die ein freies, demokratisches Land anstreben und bereit sind, dafür enorme persönliche Risiken einzugehen.

Ohne Hijab: Leilas Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung

Eine der markantesten Szenen des Films ist der Moment, in dem Leila während des Kampfes ihren Hijab vom Kopf reißt – ein symbolischer Befreiungsakt, der die erdrückende Last dieser Bekleidung inmitten des intensiven Wettkampfes verdeutlicht. Diese Geste ist mehr als nur ein physisches Manöver; sie steht für den tiefen Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung.

Dabei bleibt zu erwähnen, dass in der Realität die internationale Judo-Regelung (IJF) aus Sicherheitsgründen das Tragen von Kopfbedeckungen verbietet. Diese Vorschrift stellt für iranische Athletinnen, die religiösen Kleidervorschriften folgen müssen, ein gravierendes Hindernis dar. Da sie keine Erlaubnis vom iranischen Regime erhalten, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen, wenn sie die religiöse Kleiderordnung nicht einhalten können. Der Zwang, sich zwischen ihrer sportlichen Karriere und der Befolgung staatlich vorgeschriebener Normen zu entscheiden, verdeutlicht die Einschränkungen, unter denen sie leben, und macht deutlich, wie stark ihre persönliche und berufliche Freiheit durch das Regime kontrolliert wird.

Im Film bleibt leider offen, wie internationale Gremien wirklich in der Lage sind, Schutz zu bieten. In der Realität wissen wir, dass ihre Möglichkeiten oft stark begrenzt sind, insbesondere wenn es darum geht, Athletinnen und Athleten vor den repressiven Maßnahmen autoritärer Regime zu schützen. Hier wirkt das Ende des Films leider etwas leichtfüßig und oberflächlich – ohne an dieser Stelle zu viel zu verraten. Doch die bittere Wahrheit bleibt, dass diejenigen, die sich gegen solche Systeme auflehnen, häufig ein Leben in ständiger Angst vor Mordkommandos und brutaler Verfolgung riskieren und letztlich auf sich alleine gestellt sind.

Zar Amir Ebrahimi: Von Verfolgung zur internationalen Anerkennung

Auch in „Tatami“ spiegelt sich die Biografie von Zar Amir-Ebrahimi wider, die selbst einen beachtlichen Weg von Verfolgung und Exil hin zu internationalem Erfolg gegangen ist. Die 1981 in Teheran geborene Schauspielerin begann ihre Karriere in iranischen Fernsehserien und Filmen, bevor ihr Leben 2006 einen dramatischen Wendepunkt erfuhr. Ein privates Video, das ohne ihre Zustimmung veröffentlicht wurde und erotische Inhalte zeigte, löste in der konservativen iranischen Gesellschaft einen Skandal aus. Unter immensem öffentlichem Druck und der drohenden Strafe, die sogar Peitschenhiebe umfassen sollte, sah sich Amir-Ebrahimi gezwungen, den Iran zu verlassen und nach Frankreich zu flüchten. Dort konnte sie ihre Karriere erfolgreich fortsetzen. 2022 erlangte sie internationale Anerkennung für ihre Hauptrolle im Film „Holy Spider“, in dem sie eine Journalistin verkörpert, die in der religiösen Stadt Mashhad den Fall eines Serienmörders untersucht. Für diese eindrucksvolle Darstellung wurde sie bei den Filmfestspielen von Cannes 2022 mit dem Preis als beste Schauspielerin ausgezeichnet, was ihren Status im internationalen Kino festigte.

Aktiver Widerstand gegen das iranische Regime

Der packende Thriller „Tatami“ entstand unter der Regie vom israelischen Filmemacher Guy Nattiv in Zusammenarbeit mit Zar Amir Ebrahimi. Die beiden Cineasten machen sich zur Aufgabe, die brutale Realität der Frauenunterdrückung im Iran in den Fokus zu rücken und jegliche Verharmlosung des herrschenden Regimes vehement abzulehnen. Der Film zeigt unmissverständlich, dass die vermeintliche „Freiwilligkeit“ des Tragens des Kopftuchs eine Illusion ist: Frauen unterliegen im Iran strikten Vorschriften, deren Missachtung mit schweren Strafen geahndet wird. Ohne die ausdrückliche Erlaubnis ihrer Ehemänner sind viele Grundfreiheiten, wie das Reisen ins Ausland, für Frauen nicht zugänglich. Diese patriarchalen Strukturen sind fest in der Gesetzgebung verankert, wie etwa der Zwang, die Erlaubnis des Ehemannes schriftlich im Pass zu führen, wenn eine Frau das Land verlassen möchte. Es macht deutlich, wie das iranische Regime den Frauen die persönliche Autonomie entzieht und sie in ihrer Entscheidungsfreiheit stark einschränkt, indem Frauen im Iran in zahlreichen Lebensbereichen von der Zustimmung ihrer männlichen Familienmitglieder abhängig sind.

Der Film ermutigt zur aktiven Opposition und schildertt, wie stark das Leben iranischer Frauen durch die strikte Kontrolle und den absoluten Gehorsam gegenüber der Regierung begrenzt ist. Selbst im Sport, wo das Tragen des Hijabs verpflichtend ist, spiegelt sich diese Unterdrückung wider. Gleichzeitig beleuchtet „Tatami“, wie schonungslos das Regime gegen jene vorgeht, die sich dem Staatsgehorsam widersetzen – oft unter Androhung von Gewalt gegen ihre Familienmitglieder. Mit großer Dringlichkeit vermittelt das Drama, dass der Preis für den Widerstand gegen das iranische Regime hoch ist, doch er erinnert auch daran, dass Mut und Zivilcourage weiterhin der einzige Weg zur Selbstbestimmung sind.

C.J.F. Schiltz 2024

Ab dem 4. September 2024 zu sehen in Luxemburg Kino Utopia

Das Album „I Hear You“ von Peggy Gou, veröffentlicht beim britischen Label XL Recordings, ist genau die richtige Musik für die aktuellen sommerlichen Temperaturen. Feinster Mainstream-Electro-Pop, perfekt zum Grooven in der Disco, zum Sonnenbaden am Pool und ideal zum Entspannen in einer gemütlichen Bar.

Peggy Gou, die in Südkorea geboren wurde und in Berlin lebt, hat sich in den letzten Jahren als eine der einflussreichsten Figuren in der internationalen Clubkultur etabliert. Mit ihrem einzigartigen Stil, der House, Techno und Dance mit einem Hauch asiatischer Klänge verbindet, begeistert sie Fans auf der ganzen Welt.

Ihr internationaler Hit „It Makes You Forget“ aus dem Jahr 2018 ist ein perfektes Beispiel dafür: Eine eingängige Melodie trifft auf tanzbare Rhythmen, und das Ganze wird durch ihren Gesang in ihrer Muttersprache Koreanisch abgerundet.

Und wer kennt nicht ihren Sommerhit-Ohrwurm vom letzten Jahr, „It goes like na,na,na,“ ?

Nach 7 EP’s in den letzten 10 Jahren liefert Peggy Gou mit „I Hear You“ ihren ersten Longplayer – eine Mischung aus bekannten und neuen Tracks. Ein leichtes, erfrischendes Electro-Highlight für alle.

“Ich dachte mir, das sind die Bäckereien. Ich hatte gehört, da wurde Tag und Nacht Brot gebacken. Es war ja ein großes Lager.“

Den Rauch der Krematorien von Auschwitz mit dem Rauch von Bäckereien zu verwechseln – eine unerträglich zynische und menschenverachtende Aussage eines Zeugen – ist nur eine von vielen erschütternden Äußerungen, mit denen der Film “Die Ermittlung” von Regisseur RP Kahl sein Publikum konfrontiert. Das Filmwerk, basierend auf dem gleichnamigen Dokumentartheaterstück von Peter Weiss, legt die Grausamkeit und das Ungeheuerliche des Holocausts in aller Kälte offen. Im Oktober 1965 wurde das Stück als Mahnung an fünfzehn ost- und westdeutschen Bühnen gleichzeitig uraufgeführt. Nun, Jahrzehnte später, hält die Verfilmung diese schonungslose Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit lebendig und zwingt die Zuschauerschaft, sich dem anmaßenden Zynismus der Täter zu stellen, der den Abgrund menschlicher Verrohung offenbart.

Ein Gerichtsprozess über Auschwitz auf der Bühne

Die sogenannten Auschwitz-Prozesse waren Gerichtsverfahren in Polen, Deutschland und Österreich, die darauf abzielten, die nationalsozialistischen Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz strafrechtlich zu verfolgen und aufzuarbeiten. Die bedeutendsten dieser Prozesse waren die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, die vor dem Schwurgericht in Frankfurt am Main verhandelt wurden. Der erste Prozess fand von 1963 bis1965 statt unter der offiziellen Bezeichnung “Strafsache gegen Mulka und andere“. Robert Mulka war als Adjutant des Lagerkommandanten wie sein Vorgesetzter Rudolf Höß (er wurde in Polen vor Gericht gestellt und 1947 zum Tode verurteilt) für die Ermordungen in Ausschwitz verantwortlich. Der Prozess dauerte 20 Monate und war mit 22 Angeklagten besonders umfangreich. Zudem wurden 359 Zeuginnen und Zeugen gehört, darunter 248 ehemalige Auschwitz-Häftlinge. Unter den Zuhörerinnen und Zuhörer befand sich auch der Schriftsteller Peter Weiss, der 1934 mit seiner Familie aus Deutschland floh und ab 1939 in Schweden lebte. Seine persönlichen Beobachtungen sowie die damaligen Berichterstattungen des FAZ-Journalisten Bernd Naumann während der Verhandlungstage bilden die Grundlage für das Theaterstück “Die Ermittlung“, das außerdem den Zusatztitel “Oratorium in 11 Gesängen“ trägt. An der Rampe des KZ-Bahnhofs beginnt der erste Gesang, bei den Feueröfen endet der letzte Gesang. Die 11 Gesänge symbolisieren die Leidensstationen der Opfer. Letztlich entscheiden SS-Blockführer nach der Ankunft der Menschen in Viehtransportwagen, durch eine Selektion, über ihr Schicksal: Die Einen sterben unverzüglich qualvoll in den Gaskammern, die Anderen dahinsiechend grausam in den Arbeitsbaracken.

Opfer- versus Täterperspektive

Statt den Horror des Holocausts in Bildern zu zeigen, müssen wortstarke Dialoge genügen, um dem Publikum die unbeschreiblichen Gräueltaten nachvollziehbar zu machen. Diesem Konzept von Peter Weiss bleibt der Regisseur RP Kahl treu. Das Kinopublikum wird selbst Teil der Gerichtsverhandlung, die sich in einem minimalistischen Bühnensetting abspielt, das mit Scheinwerfern ausgestattet an eine TV-Talkshow-Kulisse erinnert. Auf der Tribüne, in selbstgefälligen Posen, sitzen die Angeklagten. Rechts und links haben an Schreibtischen Ankläger (Clemens Schick) und Verteidiger (Bernhard Schütz) ihre Plätze. Im Zentrum, grell ins Licht gesetzt, ein Podium für die Zeuginnen und Zeugen. Nacheinander treten die Aussagenden vor den Richter (Rainer Bock). Aufrecht und in kerzengerader Haltung sprechen sie ins Standmikrofon. Die Verbrechen werden detailliert von den Opfern geschildert.

Ein KZ-Überlebender beschuldigt den deutschen SS-Rottenführer Baretzi (1919- 1988): “Baretzi kam mit dem Stock auf mich zu und schlug mich und die Frau. Was tust du mit dem Dreck da, rief er und gab dem Kind einen Fußtritt, so dass es 10 Meter fortflog. Dann befahl er mir: Bring die Scheiße hierher. Da war das Kind tot. […] Baretzi hatte auch einen Spezialschlag. Er wurde mit der flachen Hand ausgeführt, so gegen die Aorta. Dieser Schlag führte in den meisten Fällen zum Tod.“ Darauf antwortet der Angeklagte: “Der Zeuge sagte doch eben ich hätte einen Stock gehabt. Wenn ich einen Stock hatte, dann brauchte ich doch nicht mit der Hand zu schlagen. Und wenn ich mit der Hand schlug, brauchte ich doch keinen Stock. Herr Vorsitzender, das ist Verleumdung. Ich hatte überhaupt keinen Spezialschlag.“ Auf der Tribüne nicken sich die Angeklagten zustimmend zu und lachen dabei.

Die Kontrastierung der Gegenreden der Angeklagten mit den Opferberichten entlarven die Monstrosität und Skrupellosigkeit der Taten. Ihre Verharmlosungen, Beschwichtigungen und formelhaften Beteuerungen zeigen, wie die vollständige Entmenschlichung im KZ-Lager zur alltäglichen Normalität wurde. Auch in den Dialogen wird die Verstrickung der Industrie in die Vernichtungspolitik der Nazis thematisiert. Besonders beharrlich hat sich hier die Verdrängung der Schuld gehalten, wie die aktuellen Diskussionen über Entschädigungen für ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter noch immer deutlich machen.

Endlosschleife von unerträglichen Gräueltatenberichten

Vom Kinopublikum wird abverlangt, eine vierstündige Endlosschleife von unerträglichen Gräueltatenberichten zu ertragen, ähnlich wie die Opfer bei der Gegenüberstellung den Lügen, der Gleichgültigkeit und Gewissenslosigkeit ihrer Peiniger ausgesetzt sind. Eine Herausforderung bleibt allerdings die Filmdauer, insbesondere wenn man eine breite Zuschauerschaft ansprechen möchte. Da das Werk ausschließlich aktives und konzentriertes Zuhören erfordert – eine Fähigkeit, die in der heutigen, von visuellen Reizen dominierten Gesellschaft zunehmend verloren geht – besteht die Gefahr, dass er junge Menschen nicht erreicht. Der Filmschaffende RP Kahl ist sich dieses Umstands bewusst, wie er selbst bei der Vorführung des Films am 27. Juli 2024 – im Berliner Kant Kino betonte. Er kündigte an, dass eine TV-Produktion in 11 Folgen geplant ist, ergänzt durch pädagogische Lernmaterialien. Eine kluge Entscheidung, denn an jenem Tag der Filmvorführung dominierte die Generation der Babyboomer nahezu vollständig den Kinosaal.

Das Drama “Die Ermittlung” von Peter Weiss ist nicht nur eine Darstellung der Schreckenstaten der SS-Führer, sondern auch eine schonungslose Demaskierung der Verbrechen durch die Täter selbst. Die Aufführung macht unmissverständlich klar, dass die Hauptakteure der SS wie Höß, Eichmann, Himmler und Bormann nur die Spitze des Eisbergs waren. Sie rückt besonders die vielen anderen Täter ins Zentrum, die in der offiziellen Gerichtsprozessbezeichnung “Strafsache gegen Mulka und andere“ lediglich als “Andere” bezeichnet werden. Diese “Anderen” – Mitglieder der SS-Wachmannschaften und Lagerärzte, die die Mordmaschinerie in Auschwitz am Laufen hielten – stehen im Mittelpunkt der Handlung. Sie verlieren im Stück ihre Anonymität: Namen wie Wilhelm Boger, Stephan Baretzki, Hans Stark, Oswald Kaduk und Josef Klehr… werden offen genannt und ins Gedächtnis gerufen.

Darüber hinaus ist es lohnenswert, einen Blick auf die gleichnamige Schwarz-Weiß-Verfilmung des NDR aus dem Jahr 1966 zu werfen. Diese Adaption vermag den damaligen Zeitgeist, geprägt von unreflektiertem und selbstverständlichem Gehorsam gegenüber Autoritäten, mit bemerkenswerter Authentizität einzufangen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Verfilmung in der Zeit ihrer Entstehung angesiedelt ist und somit die Gesellschaft der 60er Jahre unmittelbar widerspiegelt. Obgleich einem brillanten Schauspielensemble kann RP Kahls Film in diesem Vergleich lediglich mit einem stilisierten Nachspiel der Epoche punkten.

Ein ernüchterndes Ermittlungsende

“Die Ermittlung“ schließt mit der selbstgerechten Aussage des Angeklagten Mulka ab:

“Heute, da unsere Nation sich wieder zu einer führenden Stellung emporgearbeitet hat, sollten wir uns mit anderen Dingen befassen als mit Vorwürfen, die längst als verjährt angesehen werden müssten.”

Diese Verdrängungsmentalität spiegelte sich leider auch in den Urteilen der Frankfurter Auschwitz-Prozesse wider. Erschütternd ist die rückblickende Erkenntnis, dass viele Nazi-Verbrecher-innen völlig ungestraft blieben und nie für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen wurden. Im Abspann des Films wäre neben der Angabe der Opferzahlen von Auschwitz zusätzlich eine konkrete Auflistung der Urteile wünschenswert gewesen, da die Mehrheit von ihnen nicht nur milde, sondern vor allem entwürdigend für die Leidtragenden im Verhältnis zu den begangenen Schwerverbrechen waren. Ein paar ausführlich erklärende Worte zu Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, dessen Hartnäckigkeit es zu verdanken war, dass die Mörder überhaupt vor Gericht gestellt wurden, vermisst man ebenfalls.

Warnung vor den menschlichen Abgründen

Peter Weiss‘ Drama geht weit über die historische Aufarbeitung des Genozids an den Juden im Nationalsozialismus hinaus. Das Stück zeigt auf eindringliche Weise, wozu Menschen fähig sind, wenn sie andere Menschen entmenschlichen und als unwertes Leben deklarieren. In solchen Momenten können die grausamsten und unmenschlichsten Handlungen – von brutaler Gewalt bis hin zu sadistischer Folter – als gerechtfertigt betrachtet und skrupellos ausgeführt werden. Dies wird eindrücklich durch die Gleichgültigkeit und Empathielosigkeit belegt, die in den Aussagen der Beschuldigten und befragten Mitwisser zum Ausdruck kommt. Ferner verdeutlicht es, dass die Mechanismen, die im Dritten Reich zur systematischen Vernichtung führten, auch heute noch in verschiedenen Konfliktzonen und Diktaturen weltweit Anwendung finden.

“Die Ermittlung“ bleibt eine zeitlose Warnung vor den Abgründen, zu denen Menschen fähig sind, wenn sie den Respekt vor dem Leben anderer verlieren. Das verfilmte Bühnenwerk von RP Kahl leistet einen wertvollen Beitrag, diese bittere Wahrheit lebendig zu halten, und appelliert an die Nachwelt, eine kritisch-reflektierte Haltung gegenüber gesellschaftlichen Missständen zu bewahren, Zivilcourage zu zeigen und sich mit Entschlossenheit für die Rechte und Würde jedes Menschen einzusetzen.

(C.J.F.Schiltz 2024)

Quellenverzeichnis: zitierte Textpassagen zu finden in: Peter Weiss (2020): Die Ermittlung, 20. Auflage, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1965, S. 15, 25, 198f.

Le premier album de Birtha, sorti en 1972, avec une photo capturée par Demo Keurmeur et issue de sa collection privée de vinyles.

Redécouverte des Pionnières du Rock: Les Groupes Féminins Oubliés des Années 70

Le mercredi 30 octobre , nous plongeons dans l’univers fascinant des groupes de rock féminins des années 70, avec un focus particulier sur des groupes oubliés comme “Fanny” et “Birtha”. Bien que ces musiciennes n’aient pas connu le même succès commercial que leurs homologues masculins tels que “Led Zeppelin” ou “Heart”, elles ont ouvert la voie pour des groupes comme The Runaways”. En compagnie de Demo Keurmeur, un passionné de musique, nous évoquerons l’importance de ces groupes dans l’histoire du rock et pourquoi il est essentiel de les redécouvrir et de leur rendre justice. Ne manquez pas cette émission unique, où nous tenterons de faire un premier pas pour sortir ces artistes de l’oubli et les remettre sur le devant de la scène musicale. Rejoignez-nous pour un voyage sonore à travers les années 70 et laissez-vous surprendre par l’héritage méconnu de ces pionnières du rock !